![]()

![]()

| 2015年08月10日 0. そこまでやるか!? のテニス・マッチ | |||

|

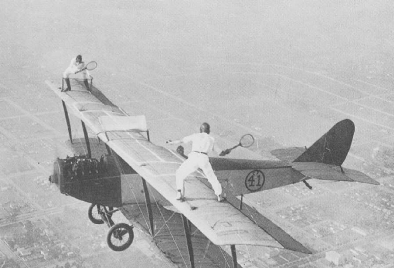

複葉機の主翼をよく見ると、そこにはコートが描かれていて、中央には小ぶりのネットも設(しつら)えられています。向こう側のプレイヤーは、ネットを超えてくるボールを待って身構えています。 1925年頃に氏名不詳のアメリカ人が撮ったとされるこの写真は、その主観的意図はともかくとして、黄金期を迎えたテニス競技と、時代の最先端を行く工業製品である飛行機という、ともに当時アメリカで話題の中心であったテーマを結びつけた象徴的なワンショットといえるでしょう。 【画像出典: Kuehnst, P., Sport Eine Kulturgeschihite im Spiegel der Kunst, Verlag der Kunst Dresden, 1996 S.295】 |

||

| 当時のテニス: 1920年にウインブルドンでアメリカ人初の優勝を飾り、20年から26年までデヴィスカップの国外流出を守った立役者、ビッグ・ビルことチルデン(右の画像、チルデン・ニットの元祖)が、当時の合衆国ではベーブ・ルースやジャック・デンプシーとならんでスポーツ界のヒーローでした。 同時代の飛行機: 戦車や毒ガスとともに、近代兵器として第一次世界大戦に登場した飛行機は、1927年5月のリンドバーグによる大西洋無着陸横断飛行の成功によってその実用性と将来性を一層確かなものにしていました。 |

|

||

|

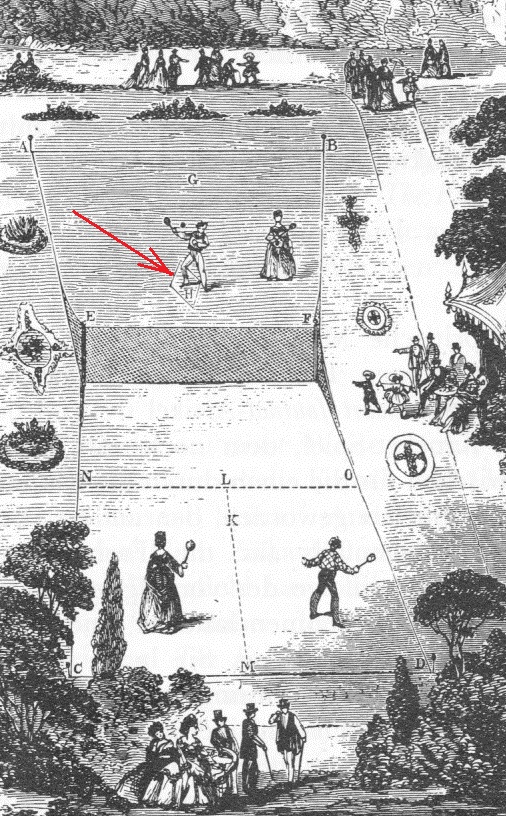

テニスはひと頃のブームも去り、ファッションとしてではなく、体力や年齢に応じて自らプレイを楽しみ、またプロ選手のハイレベルなゲームを観戦するというファン層が定着したようです。 このブログではオリンピック種目の一つともなった近代テニスのみならず、それを生み出した中世のラケット球技の歴史を文化史的な視点からたどります。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.177】 |

||

| 2015年08月10日 1. テニスは「少佐の発明品」? | |||

| テニスの起源は古いのですが、話をローンテニスに限るならば、その誕生は今からたかだか140年ほどさかのぼるだけです。 右の人物がローンテニス生みの親、イギリス陸軍少佐であり、役者であり、発明家でもあったウォルター・クロプトン・ウィングフィールドです。 彼は紳士・淑女が一緒に楽しめるゲームとして、ローンテニス(またの名をスファイリスティケー)を「発明=考案」して1874年に特許をとるとともに、ルールブック、ネット、ラケットなどを納めた木箱のテニス用具セットをフレンチ商会から販売したのです 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.232】 |

Major Walter Clopton Wingfield |

||

|

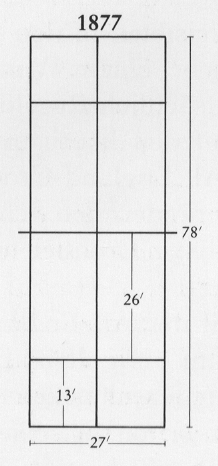

ウイングフィールドが特許を取得したこのボールゲームの正式名称は"A New and Improved Portable Court for Playing the Ancient Game of Tennis"でした。 古いテニスゲームをもとにしていることは、サービスコートが決まっていることからもわかります(左のルールブックのイラストに「H」と示されている「ダイヤモンド」からサーブする)。 このニュースポーツの「売り」はなんといっても「持ち運びのできるコート」で、10m×20mほどの芝生の庭さえあれば、すぐプレイができることでした。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.221】 |

||

| 黎明期のローンテニスは、右の Charles March Gere 描く 「Tennis-Party」のように、ミックス・ダブルスを楽しむ社交スポーツでもあったのです。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.240】 |

|

||

|

|

|

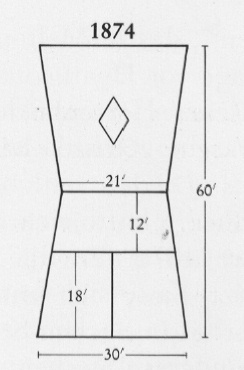

コートの変遷: ウイングフィールドの手を放れた「ローンテニス」は、社交性が薄れ「競技性」が強まっていきます。1875年にはどちらのサイドからもサービスをするようになります。 1877には、早くもその特徴ある中央のくびれた「砂時計型」コートも姿を消してしまいます。 |

| 2015年08月13日 2. ロイヤルテニス、それともリアルテニス? | |

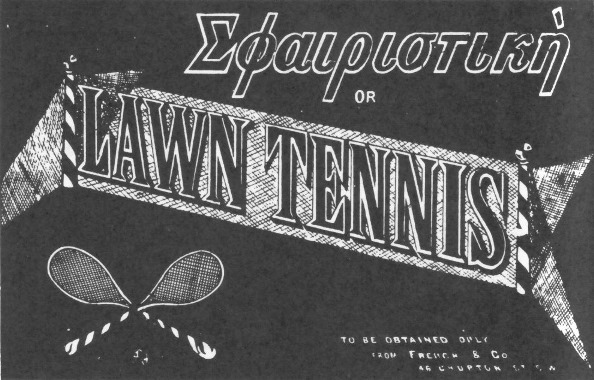

| ローンテニスはウイングフィールド少佐の発明といいましたが、これに似たゲームは当時いくつか存在したようです。 したがって、当時「われこそがローンテニスの元祖だ、本家だ」という声があがったものと思います。 しかし、そうした声の主もゲームと用具の特許をとることまでは思いつかなかったのですから、ウイングフィールドにはかないません。 右はフレンチ商会から売り出されたテニスセットに同梱されたルールブックの表紙。奇をてらったネーミング、スファイリスティケ。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.220】 |

|

|

それではウイングフィールド少佐は,何をヒントに彼のゲームを考案したのでしょうか? 王侯貴族達(そしてのちには上流市民)のボールゲームがどうやらヒントになったものと思われます。室内コート=「球戯館」を必要とする大陸由来のテニスは、相当な財力に恵まれなければそれを楽しむことはできませんでした。 したがって、「ロイヤルテニス」の名称にはその出自を誇る含意がありますし、一般・大衆化した「ローンテニス」に対して、これこそが本物であるという自負が「リアルテニス」の名称に込められているわけです。 |

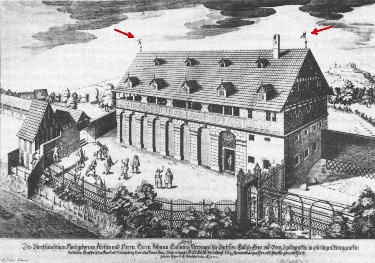

| 16~17世紀には、イングランドやスコットランドのみならず、フランスをはじめフランドル地方、ドイツなどにこうした球戯館が数多く建てられました。 右セルの銅版画(1632年)は、ドイツ(コーブルク)の球戯館の外観。 屋根に付いている風見が、通常見られる鶏ではなく、テニスプレーヤーで左がサーバー、右がレシーバーになっていることに注目(左右の矢印)。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.199】 |

|

|

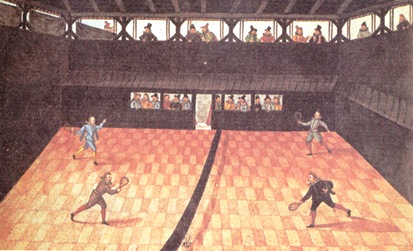

左の絵(1597年)はチュービンゲンの騎士学校に併設されていた球戯館の内部を描いたものです。 騎士の卵たちは、財政学や外国語、地理学など座学の他に馬術やダンスと共にテニスのような運動種目も大切な教科のひとつでした。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.144-145 Abb.58】 |

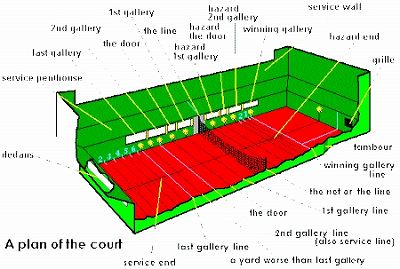

| ヨーロッパ各地に立てられた球戯館の仕様はそれぞれ違っていましたが(統一規格があったわけではないので)、およそ上や右の絵のようであったと考えられます。 ルールもウイングフィールドのものより格段に複雑でした(とりわけ「チェイス」のルール)。庇(ひさし)を使ってサーブをすることから、サービス・コート(守備側)とレシーブ・コートも固定されていたのです。 ウイングフィールドの「スファイリスティケー」もこれを踏襲していたわけですね。 |

|

|

ゲームは、上の絵の左側からペントハウスのひさしの上にサーブが打ち上げられることによって開始されます。 レシーバーは、ひさしを伝って転がりレシーブ・コート内に落ちてバウンドしたボールを打ち返します。その打ち返したボールが、うまくサイドギャラリー(ベースライン)の開口部(ゴール)に飛び込めば1ポイント(15点)を取ることができます(左の写真)。 また、ボールをボレーかファースト・バウンスで返すことができなかったとき、ボールがセカンド・バウンスしたのち、転がって止まった場所を「チェイス」と呼んでしるしをつけます。この後は、攻守のサイドを入れ替えて、このチェイスの長さを競ってポイントを争います。 |

| 2015年09月08日 3. サーブはひさし(庇)に | |

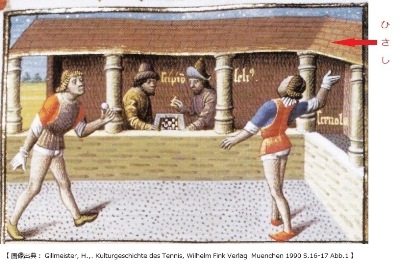

| ではつぎに、球戯館のテニスからさらに100年ほどさかのぼってみましょう。 右の絵は15世紀のローマの著述家バレリウス・マクシムスの本の挿絵で「余暇Ocium)」という見出しが付けられています。 古代ローマ時代の法学者スカエヴォラSceuolaがテニスをしているようすを描いたものです。 ここで注目したいのは、矢印で示した屋根(ひさし)です。古いテニス球戯ではこのサービスに使用する「ひさし」が欠かせなかったことがわかります。 また、プレイヤーのスカエヴォラは右手に手袋をしていて、ラケットを持っていないことにも注目したいと思います。フランスで古いテニス球戯が"jeu de paumu"(手のひらの遊び)と呼ばれていたことがこの絵から分かります。 ラケットの出現は16世紀初めころまで待つことになります。 |

|

|

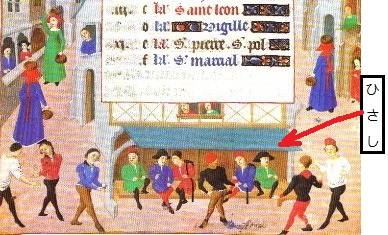

左のこの絵はマリー・アデライド・ド・サボア(ブルゴーニュ公爵夫人)の時祷書(じとうしょ)の1ページ(部分)です。 1450年6月頃の夕方、フランス北部地方の小さな町の広場を描いています。 ゲームは3×3という当時としてはポピュラーな方式で行われています。 絵の左がサービス(守備)側で、青い服の男が白いボールをひさしに打ち上げようとしています。レシーブ(攻撃)側のプレイヤー(黒シャツ・赤タイツ)は、ボールの落ちてくる場所を予想して手をかざしています。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.80-81 Abb.33】 |

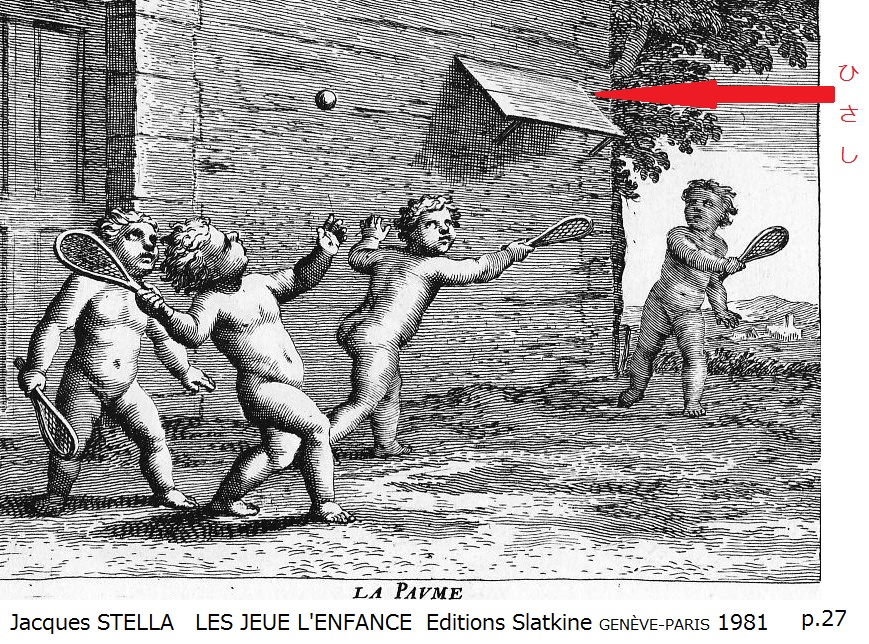

| ひさしを利用するサービスを見ることのできるもう一つのテニス絵がこれです。17世紀のフランドルの画家ジャック・ステラが描きました。 15世紀に見られたひさしが庶民の間ではこのような形で生き延びたのです。 この時期には既にラケットが存在したこともわかります。 「2.ロイヤルテニス、リアルテニス?」で見てきたように、王侯貴族たちは自前の球戯館(室内コート)で優雅にテニスをしていました。しかし、そのような球戯館を利用できなかった庶民たちは屋外でテニスを楽しんだのです。 彼らはこの時期(17C半ば)に至っても「ひさし」の使用をあきらめていませんでした。 これがロングポームとなって行きます。 |

|

| 2015年09月22日 4. 起源と語源・・・テニスの場合(1) | |

|

どのような「こと」や「もの」でも、それが古い時代に生起・誕生していればいるほど、いつ・どこで・だれがそれに関わっていたのかはっきりしないのが相場です。 ご多分に漏れずテニスの場合もその起源は、重く垂れ込めた時間の雲に遮られて容易に見通すことができません。 後にテニスと呼ばれるようになるボールゲームについては、これまでさまざまに語られてきています。古代のローマやエジプトで行われていた球戯がテニスの起源である、などといったたぐいのものがそれです。 【画像出典A.D.トゥニー『古代エジプトのスポーツ』 1986 ベースボール・マガジン社 p.40】 |

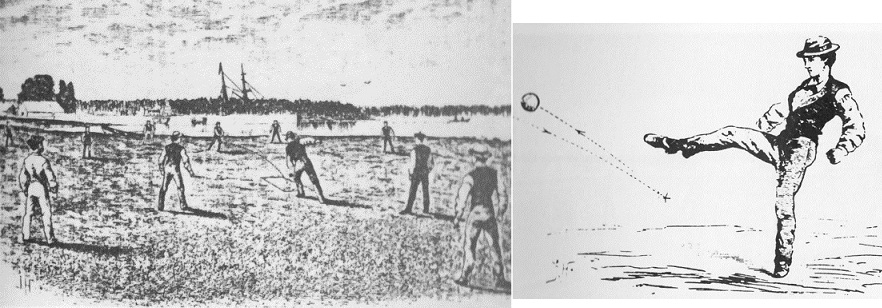

| さまざまな起源と語源の言説の中で、信憑性があると思わせるものの一つは、やはり、ハイナー・ギルマイスターが『テニスの文化史』の中で展開している説です。 現在のラグビーやサッカーの祖先であるフットボール球戯は、中世の城門をめぐる攻防戦から生まれたといわれています。 ギルマイスターはなんと、このフットボール球戯から枝分かれしてテニスが誕生したというのです。 右の画像① 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.18 Abb.3】は、フットボールのゴールとなった中世都市に見られる市門(北フランス ピカルディ地方の都市ランのダルトン門。die Pote d'Ardon in Laon ②はその背面(Google Mapsより) |

|

|

「テニス=フットボールからの派生説」を唱えることはそれほど大胆なことではないと、ギルマイスターは傍証のひとつとして、ゴトランド島の「ペルク球戯」を取り上げています。 サーバーが投げてワンバウンドしたボールを、手もしくは「足」で打ち返すのが「ペルク球戯」ですが、このなかにフットボール → テニスの移行形態を見ることができるといいます。 |

| 2015年10月06日 5. 起源と語源・・・テニスの場合(2) | |

| 古い時代の大人数で行うフットボール球戯は、その粗暴なプレーから、けが人はもとより死者が出ることも稀ではなかったといわれます。 当然のことながら、フットボール球戯の盛んに行われた地方の権力者達は、かれらの支配する市や町の安念秩序を維持するために、禁止令を頻繁に布告して乱暴者たちを厳しく取り締まったようです。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.18 Abb.4】 |

|

|

12世紀頃のヨーロッパのフットボール愛好者たちの中には、こうした弾圧をうまくかいくぐって、この魅力的なゲームを末永く楽しもうとする人々が存在した、とギルマイスターは言います。 その人びとこそ、修道院で学んでいた修道僧たちだったのです。彼らは当時のマス・フットボールにつきものの度を超した乱暴狼藉なしに、どうしたらゴールへのシュートやゴール・キーパーのセービングの醍醐味を満喫できるかに知恵を絞りました。 【画像出典: https://www.iihi.biz/blog/archives/2017/0715_1742.html より】 |

| 彼らのうちの誰かが、修道院の回廊の「ひさし付きのアーチ」が、当時フットボールのゴールとして用いていた城門のアーチに似てなくもないことに気づいてからは、古いテニスの誕生までそれほど時間はかからなかったようです。 【画像出典: Gillmeister, H.,. Kulturgeschichte des Tennis, Wilhelm Fink Verlag Muenchen 1990 S.18 Abb.7】 |

|

| 2015年10月15日 6.テニスの語源(1) |

|---|

| さて、支配者によってフットボール球戯禁止令が出されたことは5-(2)でも触れました。禁止令が頻繁に公布されたことは、それだけこの球戯が民衆に根強い人気のあったことを明らかにしています。テニスの語源をたどっていく中でも、この禁止令が思いがけず重要な証言をしてくれています。 路上での球戯はヨーロッパ大陸だけでなく、ドーバー海峡を越えたイングランドでも盛んに行われていました。百年戦争(1337-1453年)当時のイングランド国王、エドワードⅢ世とリチャードⅡ世も、路上球戯の禁止令をあいついで公布しました。球戯にうつつを抜かすのでなく、フランス軍との戦いに役立つ弓の練習をしろということだったのでしょう。 はからずも、この禁止令によって「テニス」という語がイングランドではじめて文書に記載されることになりました。1396年頃、カンタベリーの飲食店経営者が禁令を犯したとして裁判所から呼び出されたのですが、その文書に「テニス Tenesse」の語が見られるのです。 北イタリアでは少なくとも1360年代の末頃までには「テニス tenes」と呼ばれる球戯が楽しまれたし、オランダのユトレヒト市参事会が1401年に公布した禁止令には「テニス teneyzen」の文字が見られるといいます。 しかし、テニス発祥の地と目される北フランスの中でも、ノルマンディー地方カルヴァドス県のリジューでは、古くはこの球戯はジュ・ド・ボードと呼ばれていたようです。ジュ・ド・ポームという名称はパリで始まったと言われていますが、いずれにせよ上で述べたイングランドや北イタリアで使われていたこの球戯を指したテニスという用語とは結びつかないのです。 これはいったいどういうことなのでしょう。 |

| 2015年10月31日 6.テニスの語源(2) |

| イタリアのテニスジャーナリスト、ジャンニ・クレリッチはその大著『テニス500年』で、テニスの語源にまつわるエピソードを次のようにいくつも紹介しています。 ① シェークスピアは史劇『ヘンリー5世』(1599年)の中で「テニスボール」や「チェイス」、「ハザード」などの語を用いた。 ② イギリスの詩人、ジョン・ガウアーが1399年に書いた詩『平和を讃えて』には「tenetzでチェイスが得点になるかならないかは、ボールが停止するまで決められない」とテニスに近い語が含まれる一節が見られる。 ③ ジェームズ1世は長子ヘンリーにほどよい運動としてcaitche=tenniseを奨めている。 ④ ドナト・ヴェルティ著『フィレンツェ年代記』にはフランス騎士がtenesを楽しんだとの記述がある。 ⑤ 1505年ウインザー城でのカスティリア王フェリペ VS ドーセット候の国際テニスtenetzマッチが行われた。 ⑥ 1523年にヘンリー8世・スペイン王カルル5世 VS ブランデンボロウ公・オレンジ公のダブルスが11ゲーム行われた。 【G・クレリッチ著 虫明亜呂無訳『テニス500年』講談社 1978 S.26-33】 このクレリッチ著『テニス500年』から14年後に刊行された『テニスの文化史』では、比較文学・言語学者である著者H.ギルマイスターの面目躍如というべきでしょうか、上のそれぞれのエピソードは細部までさすがに詳しく叙述されています。 例として③のジェームズ1世に関する部分を以下に紹介しましょう。 17世紀にもなろうとするころ、つまり1598年にはなんと国王みずからが王子をきびしくいましめるためにペンをとっている。 イギリスのジェームズⅠ世が書いた『王の贈り物』(Basilicon Doron)であり、なかみは当年4歳の長子ヘンリーにあてた訓話である。そこにはつぎのように記述してある。 つけたしていえば、といっても合法的で役立つものでなければならないが、余はおさない王子には体力を促進し、健康を維持する運動がよいと考えている。無為の状況下でさびつき、にぶくなる精神をきたえることは王にはなによりだいじなことである。それには身体運動もそうであるし、球戯もりっぱに推奨にあたいする。王たるものは怠惰を消しさり、本務のために身体をたくましくねばりづよくしておかなければならない。とはいえ、余が考えるのはそうぞうしくはげしい運動、たとえばフットボールやパンをかせぐためにコメディアンたちが行うアクロバティックなはなれわざではない。 王子にいそしんでほしい(ほどよいもので、生計のてだてでもない)運動は、ランニング、跳躍、レスリング、剣術、ダンス、それに ―― テニス球戯である。 【H.Gillmeister著 稲垣他訳『テニスの文化史』大修館書店 1993 s.26】 このように、王がその息子に推奨するいくつかの運動の最後に「テニス」が登場しています。ギルマイスターは大英図書館蔵の1598年頃の写本Royal 18. B. xvから引用しているのですが、下線の部分の原文はこのようになっています。 ・・・ but the exercises that I uolde haue you to use (althoch but moderatlie not making a crafte of thaime) are rinning, leaping, urestling, fensing dansing, & playing at the cache(=Tennis), ・・・ 17世紀初頭、王冠連合でイングランド王も兼ねることになったスコットランド王ジェームズ6世は、あるべき王の姿を4歳の王子にこのように説いていたのです。 ただ、この期待の息子ヘンリー・フレデリックは、その後病を得て残念なことに18歳の若さでこの世を去ってしまうのですが、子の健康な成長を願う親の気持ちは、私たちにスコットランドやイングランドではこの球戯がpaumeでなく、cacheあるいはTennisと呼ばれていたことを教えてくれるのです。 |

| 2015年11月25日 6.テニスの語源(3) |

テニス発祥の地と目されるフランスでは、人びとはこの球戯をジュ・ド・ポームあるいはジュ・ド・タミと呼んでいたにもかかわらず、北イタリアやオランダ、イングランド、スコットランドでは tenes tenetz cache Tennis などと、フランス国内とは異なった名称でプレーされていたことを(1)(2)で見てきました。 球戯名「テニス」の由来については、これまでいくつかの俗説がまことしやかに語られています。たとえば、「たいていテントの中で行われたのでフランス語のtenteから来ている」とか、「古高ドイツ語のtenni(打穀場Tenneを意味する)に由来する」、また「ナイルの首都ティニスTinnisからきている」とか、「シャンパーニュの村トゥノワTennoisもしくはスノワSennoisに由来する」などはどこかで耳にしたような気がします。このほかにも、フランス語で穀物を選別するときに使う篩(ふるい)を意味するtamisや、ネットの紐(ひも)を意味するtainia、また昔のゲームではたいてい10人でプレーしたからtenから来ているという説もあるのです。 これらの説をギルマイスターは「語源をめぐるテニス・カップ争奪戦(デビス・カップをもじっている)では一回戦すら持ちこたえられないだろう」と一蹴しています。 「テニス」という名称、その由来の謎を解く鍵は、1617年にイギリス人のジョン・ミンシュウが『言語総覧』で示した「フランス語の動詞形tenez(持て、取れ)がテニスという言葉の背後に潜んでいる」 という仮説にある、とギルマイスターは言うのです。なんと、「テニス」はフランス語だったと言うわけですね。 本家のフランスではそのように呼ばれていない球戯が、イタリアやイングランド、オランダではフランス語の「テニス」と呼ばれる不思議がここで明らかにされます。 アーチェリーでは矢を放つ前に警告を発することが義務づけられていました。自分の矢が誤って誰かに当たってしまったとしても、前もって「ファスト」と警告を発していたならば殺人罪で告訴されることはなかったといいます。テニス球戯の場合もこれと同じように、サーブをする前に対戦相手の注意を喚起する「呼びかけ」はごく当たり前のことであったようです。 ギルマイスターは、第二次大戦直後においてもピカルディー地方で行われていたジュ・ド・タミで、サーバーが「いいかい、いくよ(a vous, balle)!」という呼びかけをしているイラストを『フランス民族学会報』から転載してそのことを証拠づけています。 |

|

この「いいかい、いくよ(a vous, balle)!」は、パリなどで行われていたジュ・ド・ポームでは「とれ!(tenez!)」というかけ声でした。フランス語を母国語としない人びとは、対戦相手にはっきりと聞こえるtenez!という呼びかけで始まるこの球戯を見て、そもそもの名称である「ポーム」や「タミ」ではなく、印象的なかけ声「テニス!」をこの球戯を示す名称として使うようになったというわけです。 |

| 2015年12月31日 7.ポイントの数え方の謎(1) |

|---|

| さまざまな球戯を経験してきて、今度はテニス(硬式)に挑戦しようと思い立ったスポーツ愛好家にとって、最初に戸惑わされることのひとつは、その独特なポイントの数え方ではないでしょうか。 古くは軟式テニスとよばれたソフトテニスの場合では、そうした戸惑いはありません。4ポイント先取でそのゲームを取ることができるのは硬式テニスもソフトテニスも同じですが、明治期に日本に受容され独自の変化を遂げたソフトテニスでは、ポイントを0(ゼロ)、1(ワン)、2(ツー)、3(スリー)、4(フォー)とコールします。 ヨーロッパのテニスプレーヤーたちは13~14世紀頃には、0の次の得点はいっきに15となり、ついで30、45、そして60と15ずつ増えていくカウント方法を採用していたようです。 しかし、このカウント方法の起源についても、「テニス」というこの球戯の語源とおなじように深い謎の靄に包まれているのです。これまでにいろいろな人びとがこの謎に挑戦していますが、どうやらいまだ万人を納得させるような決定打は出ていないようです。 『テニス500年』の著者G.クレリッチは、テニスルールを最初に明文化したといわれるアントニオ・スカイノによるチェイスの説明を引用しつつ、ポイントの数え方について触れています。 それによると、一方のプレーヤーが15、30、40とポイントを重ねると『ワン』を得、その次に相手よりも長いチェイスを取ること(ワン・チェイス)でそのゲームを自分のものに出来るということのようです。近代になってウイングフィールドが考案したローンテニスや、現代のテニスにはこのチェイスのルールは存在しません。チェイスのルールをわかりやすく説明することには、G.クレリッチもやや手こずっているような印象です。(つづく) |

| 2016年01月17日 7.ポイントの数え方の謎(2) |

|---|

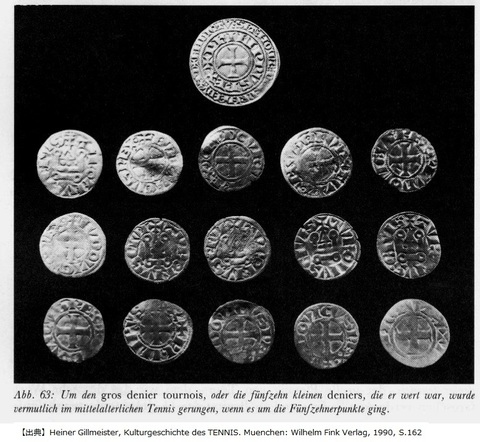

前述のスカイノについては、H.ギルマイスターにいわせれば「取り立てて言うほどのこともない対象(ここではテニス)の場合でさえ、 自分の教養がじゅうぶん読者に伝わるように絶えず努力し、ともすればまわりくどい饒舌に流れやすい傾向がある」人物ということになります。というわけなので、ここではスカイノの「饒舌」にお付き合いするのはやめにして、これまで一般に流布されてきた説をいくつかあげておくことにしましょう。 そのひとつには、中世の貨幣単位にちなむという説があります。13~14世紀のフランスでは貨幣の単位は60進法であったことから、15-30-45(のちに40)-60で1ゲームを得るカウント方法が生まれたというものです。 ふたつには、時計の文字盤を使ってポイントを数えたという説があげられます。15分-30分-45(のちに40)分-60分で1時間=1ゲームというもの。これも60進法がもとになっていますね。 みっつには、ジュ・ド・ポーム(つまり古いテニス)が考案されたという場所、すなわち修道院の生活時間が15分を最小単位としていたことに由来するという説です。 このみっつの説の中では、中世のテニスには賭けがつきものであったといわれていることから、「貨幣制度由来説」にややアドバンテージがありそうな気もします。ポイントの数え方について、さまざまな文献にあたった H.ギルマイスターは、オーストリアのスポーツ科学者 E.メールが注目したイギリス人A.E.クローレイの説を取り上げて検討しています。 A.E.クローレイは当時の賭けテニスでは、百年戦争勃発直後の1340年にフランスで鋳造された「ドゥブル・ロワイヤル・ドール」金貨を使っていたのだとしています。この金貨は1枚で60スーに相当しますから、1ポイント15スー×4で60スー、1ゲームを取ったプレーヤーはこの金貨1枚を手にすることができるというのです。でも H.ギルマイスターは、A.E.クローレイがなぜ60スーを6×10スーとせずに4×15スーとしたのか、また1ゲームに金貨1枚もの掛け金は高すぎるのではないかと、この説に疑念を抱きます。(つづく) |

| 2016年01月17日 7.ポイントの数え方の謎(3) |

|---|

|

さて、中世ヨーロッパの貨幣制度はカール大帝(シャルル・マーニュ)によって、1リブラ=240デナリウスとする銀貨体系が創設されてのち、ナポレオンによって通貨表示が10進法へと変更されるまでの約1000年にわたって、ずっとこれが利用されてきたといわれています。たとえば、西ヨーロッパ各地域の通貨体系は以下のようでした。 イタリア 1リラ(Lira) 20ソルド(Sold) 240デナロ(Denaro) イングランド 1ポンド(Pound) 20シリング(Shilling) 240ペニー、ペンス(penny,pence) フランス 1リーブル(Livre) 20スー(Sou,Sol) 240ドゥニエ(Denier) ドイツ 1プフント(Pfund) 20シリング(Schilling) 240プフェニヒ(Pfennig) (鹿野嘉昭「中近世欧州諸国における貨幣供給 少額貨幣と経済発展」同志社大学『経済学論叢』第63巻第2号 2011 p.19-77 より) A.E.クローレイの説にしたがえば、1ゲームにつき60スーの賭け金がやり取りされるわけですが、それを上の換算表に照らし合わせると720個のドゥニエ銀貨(通常は12個ずつにまとめられた銀貨の塊が60)に相当します。一概にはいえない、としつつもこの当時の1ドゥニエは日本円に換算して500円相当と考えている人もいます(http://togetter.com/li/727369)。とすれば、たった1ゲームの賭け金がなんと360,000円にもなってしまいます。たとえ、もっと安く見積もって1ドゥニエ=100円だとしても72,000円となり、1ゲームの賭け金としてはいささか高額といわなければならないでしょう。 中世の文献に出てくる特定の金額の価値を精確に知ることはきわめて難しい、とH.ギルマイスターも認めています。そうはいいつつも、もし「グロ・ドゥニエ・トゥルノワ gros denier tournois」銀貨×4枚であったとするならば、14世紀初め頃には15ペニヒ(ドゥニエ)の相場だから、1ゲームの賭け金としてはそれほど無理のない金額ではないかとA.E.クローレイ説の「修正案」を持ち出すのです。しかし、「ドゥブル・ロワイヤル・ドール」金貨を「グロ・ドゥニエ・トゥルノワ」銀貨に置き換えてのこの説明には、どうにも歯切れの悪さを感じてしまうのは私だけでしょうか。 |

| 2016年02月13日 7.ポイントの数え方の謎(4) |

|---|

けっきょくのところ、H.ギルマイスターは「中世のゲームで是認されていた賭け金の最高額」がいくらであったかという点に目を転ずることによって、このやっかいな問題の解決策を見いだすことにしたようです。 下の図はサイコロ賭博を楽しんでいる男たちを描いたものです。H.ギルマイスターは、中央の男がゲームの掛け金を預かる保管係、もしくは会計係と見立てており、このようすは「あきれるほど」テニス球技との類似性を示していると説明しています。テニスでもゲームの掛け金は「コート中央」におかれる慣習なのだそうです。 |

|

一般に最悪のあそびとされている「サイコロ賭博」ですが、これについては第3回十字軍の頃(12世紀末)すでに条例で賭け金の上限が決められていて、遠征に従軍した騎士や従者は一昼夜に20スー以上を賭けることは禁じられていたことが例としてあげられます。 また、13世紀の終わりにニュルンベルクで出された条例では、60ハラー以上の現金、60ペニヒ以上の価値のある品物を賭けてはならないとされたこと、つぎに、14世紀にミュンヘンで公布された条例では、60デナール(ドゥニエ)以上を賭けることが禁じられたことも、傍証としてあげています。そしてサイコロ賭博と同じように、別の現金の絡むゲームもこうした法的規制を受けなかったはずはなく、それはテニスも例外ではない・・・、はずだというのです。 |

|

さまざまな文献に当たってみた H.ギルマイスターの得た結論をまとめるとすればつぎのようになるでしょう。この風変わりな、15×4=60で1ゲームというポイントの数え方について決定的な役割を果たしたのは、なんと、賭け金の上限を定める「法律」だったということです。 そしてさらに付け加えておくなら、当時のテニスは王侯貴族のみが楽しむ特権的なスポーツでなく、庶民も熱中したポピュラーな余暇活動であったことも、あわせて立証してみせたということになるでしょう。 いつのまにか「テニス」が「サイコロ賭博」に、フランスがドイツへと「ゲーム」と「国」が入れ替わってしまっているのですが、それは今はあえて問わないでおくことにしましょう。 ところで、今月1日(2016年2月)から上野の国立西洋美術館で開催されている「カラバッジォ展」を観て来ました。カラバッジォはルネサンス後の画家で、ルーベンスやラ・トゥール、レンブラントなどに影響を与えたといわれています。スペイン出身の画家リベーラ(José de Ribera)もカラバッジォの画風を受け継いだ画家のひとりですが、会場には彼の作品『聖ペテロの否認』も展示されていました。 |

|

上は『聖ペテロの否認』(1615-6頃)の一部(左半分)です。カラバッジォの同名の作品をモチーフとした作品ですが、リベーラはその際にこの左半分も描き加えて自身の作品としました。そのせいか、やや横長の作品となっています。このリベーラの絵に注目した理由は、テーブルを囲む4人の男たち(そのうちの一人は図録の綴じ部の関係でうまく写真の画面に入りきらなかった)のサイコロ賭博に興じている様子(テーブル上の2つの小さなサイコロと、手前の男が右手でかばうようにしているいくつかのコインが見えています)が描かれていたからです。 聖ペテロの生きた時代を想像して描かれたものにしろ、あるいはリベーラが日頃目にしていたであろう17世紀前半のナポリの酒場の情景であったにせよ、この絵画はサイコロ賭博が随分昔から人びとを魅了してやまない遊戯の一つであったことを物語っています。 |

| 2016年03月20日 8.テニスと賭け(1) |

|---|

スポーツにおける賭け(賭博・ギャンブリング)は、 1)プレーヤー自身が行うもの、 2)プレーヤー以外の観客などが行うもの、 そして 3)両者がともに関わるもの、 に大別することができるでしょう。 最近メディアを賑わせたプロ野球(巨人3選手の解雇 2015年10月・高木京介投手の2016年3月9日の会見)やテニス(BBCの報じた4大大会での八百長疑惑 2016年1月)の例をあげるまでもなく、スポーツと賭けは中世ヨーロッパに限ったことではなく、現代に至るまで切り離しがたく結びついているもののようです。 中世ヨーロッパのテニスでは、プレーヤー同士の賭けが一般的でした。とりわけ王侯貴族によるテニスでは庶民には想像もつかないような、すこぶる高額な賭け金がやり取りされていた証拠が残っています。たとえば、バロア朝第二代フランス国王ジャン2世(在位1350‐64年)などは、1355年にゲームに負けてじつに144エキュ以上もの賭け金を支払ったといわれています。 彼の治世は、おりしも百年戦争のさなかでした。テニスで多額の賭け金を巻き上げられた翌年、1356年のポアティエの戦いでは、イギリス軍に敗れ、なんと捕虜となってボルドーからロンドンに連行されるという憂き目に遭っています。 この残念な王様は、辛辣なH.ギルマイスターにいわせれば「テニス・プレーヤーとしての能力をうんぬんする際には良く引き合いに出される人物」(H.Gillmeister著 稲垣他訳『テニスの文化史』大修館書店 1993 s.21)ということになっています。 ちなみに、あわれなジャン2世の支払ったという賭け金144エキュは、432リーブル=103,680ドゥニエに相当し、仮に1ドゥニエを100円と見積もって置き換えてみますと10,368,000円となります。これは当時の物価でいえば「白リスの毛皮付きの4組の装束の仕立てに必要な、長い二幅のブリュッセル布の代金」(H.Gillmeister著 稲垣他訳『テニスの文化史』大修館書店 1993 s.22)に相当する金額に比定されます。 しかしこれとても、後に彼がイングランドに支払うことになる身代金300万エキュに比べれば、取るに足りない金額であったというべきかもしれません。 |

| 2016年04月25日 8.テニスと賭け(2) |

|---|

| テニスに熱中した王様は、あわれなジャン2世だけではありません。ドーバー海峡を隔てたイングランドでも賭けテニスにお金をつぎ込んだ王様はいます。そのプライベートな会計簿が史料として後世に残ってしまった運の悪い王様は、テューダー朝初代イングランド王ヘンリー7世(在位:1485年 - 1509年)でした。 ヘンリー7世のプライベートな会計簿にはつぎのような記録が残されています。 1494年6月13日: スペインのテニス・プレイヤーに4ポンドの支払い 1494年8月14日: チャールズ・サマーセット卿にテニスで負けて、そしてロバート・カースンにはボール代金を加算して、1ポンド7シリング8ペンスの支払い 1495年3月8日: ヒュー・デーンズにテニスで負け、さらに6シリング8ペンスの絹のベルトの代金をあわせて1ポンド0シリング8ペンスの支払い 1495年3月29日: テニスで負けて7シリング8ペンス 1496年7月5日: テニスで、あるニュー・プレイヤーに負けて4ポンドの支払い 1497年8月30日: ジャック・ポートに10ポンドの支払い 1499年6月6日: テニスで負けて8シリング 【出典】Heiner Gillmeister, Kulturgeschichte des TENNIS. Muenchen: Wilhelm Fink Verlag, 1990, S.32 うえの1494年8月14日の記録からうかがわれるように、この頃の賭けテニスでは賭けた金額だけでなく、そのゲームで使用したボールの代金も負けた側が支払う、というのが慣習であったようです。しかも、皮袋に獣毛を詰め込んだこのボールはたいへん高価だったということで、敗者にさらなる出費を強いる代物だったというわけです。 また、1494年6月13日に4ポンドの賭け金をヘンリー7世からせしめたスペインのテニス・プレーヤーは、百年戦争末期(1450年頃)のイングランド軍カレー守備隊長(傭兵)が1ヶ月間勤務しないと得られなかった金額を、わずか1日のゲームで手に入れたことになるのです。一般庶民にしてみれば、1年かかっても手にすることができるかどうか、というほどの金額であったことは言うまでもありません。 |

| 2016年04月27日 8.テニスと賭け(3) |

前回はヘンリー7世の私的な会計簿の記録から、賭けテニスの敗者は賭け金に加えてそのゲームで使ったボールの代金も相手に支払うという、約束事もあったことを書きました。今回はそのボールについてのエピソードです。下の絵をご覧下さい。 |

|

| Gabriele Bella(1730-1799) "Game of Racquets" Oil on canvas, 96×146cm Musem: Galleria Querini-Stampalia |

| 当時のヨーロッパの大都市ではどこでも必ず見かけたであろう球戯館(テニス・ホール)の内部が描かれています。ちなみに、「手にラケットを持って生まれてくる」とまで言われたフランス人たちの大都市、パリにはこのての球戯館が250軒もあったと言われます。パリの庶民たちはもっぱら屋外版のテニス(ロング・ポーム)を楽しむことしかできなかったのですが、王侯貴族やお金持ちの上流市民、そして彼らの子弟である学生たちは、こうした球戯館での賭けテニスに血道を上げていたのでした。 この絵の舞台はベネチア共和国。繁栄を誇った共和国も衰退期に入っており、18世紀末にはナポレオン軍によって消滅させられる運命でした。しかし、画家がこの絵を描いた当時はまだ上流市民たちは球戯館のテニス(クルト・ポーム)を楽しむ余裕があったようです。 さて、注目して頂きたいのは画面の右端、一人だけギャラリーの屋根に登っている男です。彼がこの球戯館に雇われている使用人であることはその身なりから分かります。ギャラリーから梯子伝いに屋根に登り、窓枠に打ち上げられたまま落ちてこなくなったボールを、たった今、右手で拾い上げたところが描写されています。 |

|

上は絵の右端部分を拡大したものです。このボール・ボーイ役の使用人の右手に、ボールがしっかり掴まれているのがよく分かります。プレーヤーたちによって力まかせに打たれたボールは、この絵のように、時としてコートに戻って来ないこともあったのです。そうしたボールを探し出して回収する使用人の存在は、当時のボールがそうまでするほどの貴重品であったことを証明しています。いかに裕福な王侯貴族や大商人といえども、プレー中はコート内だけでなく、ボールの行方には絶えず注意を払わねばならなかったようです。 この絵を描いた画家についても少し触れておくことにしましょう。彼の名はガブリエレ・ベッラ。18世紀の半ばから後半にかけて、ベニスの風景画をよく描いたイタリア人です。タイトルは『ラケットのゲーム』。 彼はこのほかにも、『サンタルヴィゼのフットボール』(下の絵)、『サンタ・フォスカ橋の模擬戦』、『結氷潟でのウインタースポーツ』など、当時ベニスで行われていたスポーツ・シーンを描いています。 |

|

| 2016年05月30日 8.テニスと賭け(4) |

ヨーロッパ中世~近世のテニスに賭けはつきものだったのですが、気心の知れた仲間うちでの賭けテニスなら、しかも腕前にそれほどの差の無いプレーヤーどうしであれば、賭け金を取ったり取られたり、和気あいあいと(あわれなフランス国王ジャン2世の大金を巻き上げられた例があるにしても)楽しむことができたでしょう。 しかし、少し腕前が上がってくると、対戦相手の「癖」や「弱点」を知り尽くした変わり映えのしないゲーム内容では物足りなく感じて、いわば他流試合をしてみたくなるものです。そんなときには思わぬ落とし穴がテニスプレーヤーを待ち受けています。 腕自慢のテニスプレーヤーを待ち構える落とし穴とは・・・。と、その前に少し横道にそれますが、予備知識として16世紀のドイツにあらわれたある変化について触れておくことにしましょう。 名目上は300余の領邦国家に分かれていた当時のドイツですが、16世紀になると有力な領主たちは騎士学校を立て始めます。これはこの時期のドイツだけの特徴で、他では見られません。この騎士学校では、ルネサンス期に王侯に使える貴族や騎士たちの理想像とされたフランスのガラントーム(galant homme)をモデルに宮廷官吏が養成されたのです。 履修科目には数学、国家学、歴史、語学などがありましたが、必修科目は射撃(小銃・弩)、乗馬、剣術、球戯、ダンスでした。つまり、テニスも宮廷官吏として身につけておかねばならない必須の教養・技芸と考えられていたのです。 他に先駆けて建設され、その後の騎士学校のモデルになったと言われるチュービンゲンの騎士学校コレギウム・イルストレには球戯館(テニスホール)が併設されていました。下の絵はその球戯館でテニスの指導を受ける騎士学校の学生たちを描いたものです(2015/08/13で既出)。 |

|

| 2016年08月10日 テニスと賭け(5) |

| (1)から(4)までと、これまで長かった「テニスと賭け」シリーズですが、今回の(5)で最後にしましょう。 少し横道にそれますが・・・と弁明しつつ(4)をUPしたのが5月30日でしたから、気がつけばいつの間にか72日ものブランクとなってしまいました。続きを読むのを心待ちにしていた読者がいるとはとても思えないのですが、もしそんな奇特な方がいたとしたら、ずいぶんお待たせして申しわけありませんでした、とお詫びしておきます。 さて、前回、ドイツの騎士学校の宮廷官吏養成カリキュラムにはさまざまな科目が用意されていたことをお話ししました。当然のことながら、これらの学校には数学、国家学、歴史、語学などを教える専門の教師が雇われていました。テニスも例外ではありません。彼らはボールゲームを教えていたので「球戯師範(Ballmeister)」と呼ばれていました。これらの球戯師範たちは、学校で学生たちを指導するだけでなく、あちこちの町にある球戯館でも、こっそりアルバイトをしていたようなのです。 H.ギルマイスターは、そんな球戯師範たちが存在した証拠を見つけ出しています。それは、ザクセン・ゴータ領邦参事会員で、代官、そしてコーブルクの警察署長でもあったゲオルグ.P.ヘーンの書いた『詐欺の手口事典』(初版1721年)という本の記述にあったのです。 この本にはその書名のとおり、善良な人たちを騙そうとする悪人の良からぬ企みが、その職業のアルファベット順に書き並べられています。この本は、まず最初にそれぞれの職を生業とする悪人たちのひどい手口を解説した後に、そうした企みの被害者にならないような対処法を伝授するという構成になっています。 それではアルファベットの「B」の項目に配列されている「球戯師範(Ballmeister)」の記述を見ることにしましょう。 球戯師範(Ballmeister)は 1)ボールの数を実際に使ったり、なくしたりしたよりも多めに勘定 して請求する。 2)多くの金を払ってもらえるような特定の人物に対しては、対戦相 手が強くとも勝てるようチェイスをマークするときに手心を加え る。 3)二度と球戯館に来ないとふんだ、一見の客に対しては、主人(つ まり球戯館のオーナー)が規定料金として認めていると言って、 その試合と一ダース分のボール代金を請求する。 4)顔を知られていない旅先では、自分の職業を隠し、はじめはま るでへたくそな初心者を装い、最後には相手から金を巻き上げ る。 5)公式試合では、気脈を通じた仲間が有利になるようにボールを まわす、と言った手口で騙す。 このような悪徳球戯師範から身を守る方法としては、以下のことが示されています。 対策: 1)特別な球戯館規則や規程料金表が印刷され、球戯館内に誰 にでもわかるよう掲げられているのを確認すること。 2)球戯師範とは賭けてゲームをしないよう、とにかく用心すること。 |

|

1632年当時のコーブルクの球戯館。 切妻屋根の両端を飾っている二人のテニス・プレーヤーをかたどった風見に注目。攻めている攻撃側のプレーヤー(左)と守勢に立たされた防御の名手(右)をあらわしています(2015/08/13で既出)。 【出典】Heiner Gillmeister, Kulturgeschichte des TENNIS. Muenchen: Wilhelm Fink Verlag, 1990, S.199 ゲオルグ.P.ヘーンが、そのコーブルクの警察署長として立場上知り得た情報から考えた、「騙されないための心得」は、果たして善良な市民たちにとってどれほどの効果があったのでしょうか。それはともかく、「生兵法は大怪我の元」ということわざは洋の東西を問わず妥当するもののようです。 |